三盈三虚是什么意思-三盈三虚三月而诛少正卯

1.闻人姓的孔子诛杀少正卯

2.孔子 害的 思想家

3.孔子之诛少正卯

闻人姓的孔子诛杀少正卯

“孔子诛杀少正卯”一事是一件悬案,历史上怀疑此事子虚乌有的学者大有人在。又经现代学者的缜密考证,此事为战国末期法家人物的虚构之例说。从史实上辨证,孔子根本没有诛杀少正卯的机会与可能。记载此事较为详细的《尹文子》、《荀子》、《孔子家语》等书,都说孔子当时的官职是“为鲁摄相”、“摄鲁相”、“为鲁司寇”,最后定型为“孔子为鲁司寇摄行相事”。孔子曾任鲁司寇,这是无可争辩的史实。但《公羊》有言,“鲁无司寇之卿”,按春秋时周制,列国之卿,都命自周天子,大夫命自诸侯。《韩诗外传》有鲁侯任命孔子为司寇的记载,则其司寇之位不过大夫,未能列为上卿明矣。《吕氏春秋·遇合》称孔子“仅至于鲁司寇”,一个“仅”字可以看出其官职不过如此。至于《史记》中说孔子“由中都宰而司空,由司空为大司寇”,则纯然是无稽之谈。说到“摄鲁相”,叶适《习学记言》认为:按《论语》“……公西赤宗庙之事,如会同端章甫,愿为小相焉,赤也为之小,孰能为之大。然则君在其国,而宗庙出其境而会朝,固皆有相,择能而使,无常官,事毕而止。夹谷之会,孔子与齐人辩争最著……而孔子及子路由此预鲁政矣,故学者讹传以为相鲁也。……后世以虚言为实用,则学者之心术疏矣”。崔述也认为孔子相鲁不过是“相礼”而已,此“相”只是“夹谷之会”一临时官职,类似于今天某些临时会议的主席,事毕即撤销,并非后人心目中权倾天下的“相国”之位。毛奇龄《西河答问》云:“周时无‘相’名官者。上文所云‘相’,乃傧相之相,非卿相之相。且是时季孙以司徒兼冢宰,孔子以异姓平民,骤至司寇,已是异数,岂能代季孙摄行相国之事哉?”故孔子“为鲁司寇摄行相事”,其官职不过如此而已。

“少正卯”又何许人也?王士祯《池北偶谈》中云:“少正卯,其人名卯,而官少正也。当时鲁郑皆有少正之官,列于卿,故子产亦称少正。按《氏族博考》云,以官为氏者,有公正、宗正、少正、正令等。盖卯官少正,其后列国为此官者,子孙因以为氏耳。”唐顺之在《稗编》认为:“鲁有少正卯。谨按《周书·康诰》‘少正案’,‘少正,御事出酒诰’,盖小宰小司徒之类。周制,六官之长曰正,则其贰谓之‘少正’。孔子诛卯,盖其先必因官以少正为氏,不然则少正卯之官尔。”故鲁如有“少正卯”其人,他起码为一世卿或世家子弟,相关记载称其为“乱政大夫”、“鲁之闻人”,则其社会地位至少不比孔子低,甚至还要高一些。另外当时鲁国实际的执政者为三桓,三桓手下又有许多极有权势的家臣。由大权旁落之诸侯国君任命的孔子,怎么可能拥有不经任何请示、不用任何理由,就随意诛杀国之世卿或大夫的权力,还公然暴尸三日以制造恐怖气氛?历史上有“资格”这样做的屈指可数。

朱熹在《晦庵集》中认为:“若少正卯之事,则予尝窃疑之。盖《论语》所不载,子思、孟子所不言,虽以《左氏春秋》内外传之诬且驳而犹不道也,乃独荀况言之,是必齐鲁陋儒,愤圣人之失职,故为此说以夸其权耳。”唐代学者杨倞在编纂《荀子》时,认为记载此事的《荀子·宥坐》篇以下,是“荀卿及弟子所引记传杂事,故总推于末”,其内容以两汉儒者所附入者为多,并不可信。《论语》中云:“季康子问曰,如杀无道以就有道何如?孔子曰,子为政,焉用杀?”通观《论语》中孔子的言行,他对不同道者如“避地”、“避世”的隐士等,都持尊重、同情的态度,即使对“异端”,也只是说“攻乎异端,斯害也已”。阎若璩认为:“盖圣人行诛,必其人有显罪与众弃之。未有出人不意,但为其宿昔奸雄案未具而遽行大戮者也。此穰苴、孙武行兵立威之法,岂圣人为政之道耶?”王若虚也认为:“以予观之,(诛少正卯事)殆妄焉耳。刑者,君子之所慎,不得已而后用者,罪不至于当,其敢以意杀之乎?故曰:‘与其杀不辜,宁失不经。’杀一不辜,虽得天下而不为此,圣贤相传以为忠厚之至者。若乃诬其疑似,发其隐伏,逆诈以为明,径行以为果,按之无迹,加之无名,而曰‘吾以惩奸雄而防祸乱’,是则申商曹马阴贼残忍之术,而君子不贵也。”徐复观先生认为:“他(孔子)的伦理思想,实际是以自由精神为基底的。这才赋予以中庸的性格,使‘道并行而不相悖’……在儒家思想中,绝找不出用杀来解决思想异同的因素。”所以从孔子及儒家一贯思想上讲,他根本不可能做出如此残暴的事情来。

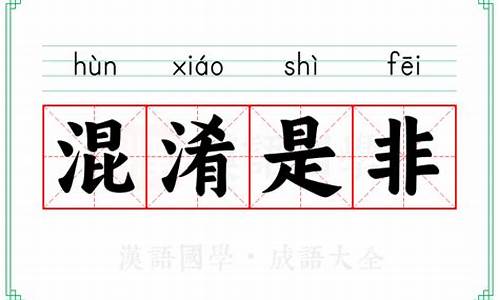

刘敞在《公是集》说:“少正卯者,鲁之闻人也,与仲尼并居于鲁。仲尼之门人,三盈三虚,独颜渊不去。夫言‘独颜渊不去’,是闵子骞之徒尝去之矣。少正卯能使闵子骞之徒去圣人而从己,是少正卯非细人也。夫以闵子骞之智,足以昭善恶、决去就,犹深悦少正卯之义,则少正卯之非细人审矣。……且仲尼与之并居,不能以义服其心,与之立教,弗能使弟子不叛己,是鲁国之人,莫不以是人为贤也。民以为贤,仲尼始为政七日而诛之,百姓不知是仲尼嫉贤也?嫉贤而惑民,何以为政?”故曰,鲁无少正卯而已矣,如有少正卯,仲尼必不杀也。王若虚在《滹南集》说:“少正卯,鲁之闻人,自子贡不知其罪,就如孔子之说,亦何遽至于当?而乃一朝无故而尸诸朝,天下其能无议?而孔子之心亦岂得安乎?夫卯兼五者之恶,借或可除,而曰‘有一于人,皆所不免’,然则世之被戮者不胜其众矣。”如果少正卯真有能力让孔门除颜回之外的所有学生都“背叛”孔子,则其智慧、道德必粲然可观,孔子诛之,其弟子将如何看待孔子之为人?仅靠几句莫名其妙的解释,能让学生心服口服?——“心逆而险”、“行辟而坚”算什么罪?谁定的罪?标准是什么?实际造成了哪些伤害?刑法上有此条例吗?……另外,百姓又怎么看待孔子之为政?所以即便真有少正卯其人其事,孔子为政始七日而诛之,必然会弄得人怨鼎沸,众叛亲离,怎么可能会在三个月后有“男女行者别于涂;涂不拾遗”的治相出现?且孔子平生最恼恨、伤悲的就是为政者诛杀贤者。故此事在情理上可推断为极荒谬者。唐顺之说:“按下文有父子讼者,同狴(狱)执之三月不决,其父请止,孔子舍之。夫父子讼其大罪,而孔子尚欲化之,使复于善;少正卯为国闻人,其罪未彰,而孔子乃先事设诛,(后)播散其恶。由后为夫子本旨,则其前为非,夫子本旨明矣。”唐顺之提到的“父子同狱”故事,见之于《荀子·宥坐》篇中“诛少正卯”文字之后。他认为二者思想互相矛盾,后者接近孔子仁恕之道,而前者为非。王若虚则对此有另一种解读,称“父子同狱”一案,如果儿子有罪,就应加以处罚,无罪就应释放,你关他们三个月不闻不问干什么呢?焉知父亲请求撤诉,不是受不了监狱之苦被迫如此呢?如果父亲就是不撤诉,孔子怎么办?难道关他们一辈子?“诛少正卯”和“父子同狱”都不合乎人情事理:“荀卿因此设过正之事以惊世俗,以为众疑于无罪者而遽诛之,疑于必杀者而卒赦之,操纵无常,开阖不测,此孔子所以异于凡人者。而不知圣人正不如是也。”故“诛少正卯”一事,“殆书生之寓言,非圣贤之实录也”。王若虚言:“自三传而下托圣贤以驾己说者,何可胜数?盖不足尽信焉。”这句话说出了“诛少正卯”故事虚构成型的历史内在动力:这是法家让大名人孔子“粉墨登场”,做战国时期刑法思想的代言人,尤其是在为秦朝之焚坑张目。

先秦两汉思想史研究专家徐复观在《一个历史故事的形成及其演进》一文中,经过对《尹文子》、《荀子》、《淮南子》、《说苑》、《孔子家语》、《史记》等书相关记载中语句、词汇演进的缜密分析,认为此故事,“酝酿于战国末期的以韩非为代表的法家思想,成立于秦政焚书坑儒之世,盛流传于两汉之间,一直到《孔子家语》,故事的演进才算完成。因把《家语》的同一材料窜入《史记》的《孔子世家》而故事影响更为扩大。这是与法家思想及专制政治有密切关联的故事”。而且汉朝以后的儒生在引用此故事时,对少正卯形象的理解也与原始版本有很大出入。后来徐复观更认为此故事中个别词句的源头来自《管子·法禁》,如云:“行辟而坚,言诡而辩,术非而博,顺恶而泽者,圣王之禁也。”与《说苑》中孔子宣布少正卯之五大罪状相类似:“一曰心辨而险,二曰言伪而辩,三曰行辟而坚,四曰志愚而博,五曰顺非而泽。”其他记载亦相仿。徐复观认为:“必先有此篇《管子》之思想文献,然后接上《韩非子》上所造之孔子、太公等人物,此故事乃得以成立……而诛少正卯故事系出于法家,乃成铁案。”

孔子 害的 思想家

少正卯,此事并非如此简单,下面是的解释:

少正卯(?-前496年),春秋时代鲁国大夫,少正是姓,卯是名。“少正”是周朝所设官职,少正卯的姓属于当时的“以官为姓”的情况。据说后世的“闻”姓的原型是“闻人”复姓,是少正卯的后人所改用的姓氏。

孔子诛少正卯

孔子诛少正卯,最早出于《荀子》,《荀子·宥坐》原文:“孔子为鲁摄相,朝七日而诛少正卯。门人进问曰∶“夫少正卯, 鲁之闻人也,夫子为政而始诛之,得无失乎?”孔子曰∶“居。吾语女其故。人有恶者五,而盗窃不与焉:一曰心达而险,二曰行辟而坚,三曰言伪而辩,四曰记丑而博,五曰顺非而泽。此五者有一于人,则不得免于君子之诛,而少正卯兼有之。故居处足以聚徒成群,言谈足以饰邪营众,强足以反是独立,此小人之桀雄也,不可不诛也。是以汤诛尹谐,文王诛潘止,周公诛管叔,太公诛华仕,管仲诛付里乙,子产诛邓析、史付,此七子者,皆异世同心,不可不诛也。”

《荀子》以后,《尹文子》、《说苑》、《孔子家语》、《史记》等书也有记载,而早期的《左传》、《国语》、《论语》、《孟子》等书则无记载和提及。

对孔子诛少正卯一事,历史以来有众多的评说。有人认为诛杀得好,有人认为诛杀不当,有人认为不存在诛杀,有人认为是诛而非杀。

刘敞《公是集》中有孔子的门人被同时在鲁讲学的少正卯吸引过去的故事,认为孔子诛少正卯是嫉贤:“少正卯者,鲁之闻人也,与仲尼并居于鲁。仲尼之门人,三盈三虚,独颜渊不去。……民以为贤,仲尼始为政七日而诛之,百姓不知是仲尼嫉贤也?嫉贤而惑民,何以为政?”

朱熹对孔子诛少正卯一事的真实性提出质疑,《晦庵集》云:“若少正卯之事,则予尝窃疑之。盖《论语》所不载,子思、孟子所不言,虽以《左氏春秋》内外传之诬且驳而犹不道也,乃独荀况言之,是必齐鲁陋儒,愤圣人之失职,故为此说以夸其权耳。”

王若虚认为不可思议,如果有其中提到的五恶中的一恶就要被诛杀,那么世界上要被杀的就太多了,《滹南集》:“夫卯兼五者之恶,借或可除,而曰“有一于人,皆所不免”,然则世之被戮者不胜其众矣。”这五恶当诛之说到底是荀子所编而以孔子名义说出,还是本是孔子之言,或是荀子对孔子原言作了发挥,或是孔子之言在流传中发生了部分误传,亦或诛只是口诛笔伐之诛的含义等,也值得考究。

孔子之诛少正卯

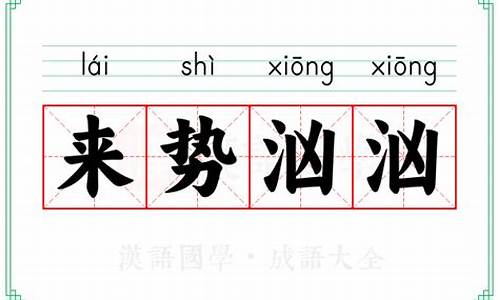

孔子一生官运最旺的时候,是做了两年左右的鲁国的大司寇,并代行鲁国宰相职务。孔子掌握司法大权之后七天便诛杀了闻人少正卯,诛卯是孔子司法生涯中最重要的也是最受非议的案例。

这事最早记载于《荀子·宥坐》:

少正卯到底犯了哪种应诛之罪?孔子的弟子心存疑问。

孔子答复说,有五种罪恶而盗窃(强盗、偷窃)都比不上:一是内心通达却用心险恶,二是行为邪僻而且顽固不改,三是言论虚伪并善于狡辩,四是专记各种丑恶反面事例且十分博杂,五是赞同错误言行且加以润饰,有其中一种就该杀,少正卯五恶兼具,其举止足以纠集门徒结党成群,言论足以掩饰邪恶蛊惑众心,强力足以独立自存对抗正义,是小人中的枭雄,不可不杀。

现在看来,这都是些什么罪状呀?!没有一条具体罪行,让人难以理解。当子贡对诛卯提出疑问,孔子曰:“赐退,非尔所及”,意思是:子贡,你退下吧,这不是你能理解的。

对上述记载作案例分析,首先要问,孔子认为少正卯“五恶”皆具,不可不诛,有否礼法依据?

孔子所居之世,虽未有公布的成文法,但夏作《禹刑》、商作《汤刑》,至周有《九刑》、《吕刑》,是有一套不公开的法律体系的;同时,夏、殷、周三代之礼,因革相沿,到周公时代,周礼已比较完善。“五恶”是否为当时礼法所不容?孔子之前没有关于因“五恶”被诛的先例记载,孔子当时没有引用礼法方面的依据。

至于后来的《管子·法禁》记载:“行辟而坚,言诡而辩,术非而博,顺恶而泽者,圣王之禁也”,《荀子·非十二子》记载:“行辟而坚,饰非而好,玩奸而泽,言辩而逆,古之大禁也”,《礼记·王制》记载:“行伪而坚,言伪而辩,学非而博,顺非而泽以疑众,杀”,这些典籍都是孔子之后战国中期直至秦、汉时期后人所编,上述内容难以证明孔子当世“五恶当诛”已然存在。更大可能是孔子诛杀少正卯后,后人将孔子的思想、认识、言行奉为礼法、编入典籍。

从反面来说,如果“五恶”在当时真有礼法依据,孔子能不引法据礼?因此,可以断定孔子认为少正卯“五恶”皆具、不可不诛,实际上缺乏礼法依据。孔子之诛少正卯,可以说是典型的以言代法、以权代法,难以服众!

对此,孔子是清楚的,他采取了一种巧妙的手法来强化诛卯的正当性,那就是类比。他把少正卯与尹谐、潘止、管叔、华仕、付里乙、邓析、史付等归为一类。尹谐、潘止、付里乙、史付事迹不详,管叔因叛周被周公诛;华仕不臣天子,不友诸侯,被姜太公诛;邓析是历史上最早反对礼治、主张法治的思想家,他改变旧制、不法先王、不是礼义、不听君命,被郑国执政大夫驷歂。这群人的共同特征是以下犯上、悖礼反礼。孔子正是通过类比的手法,就此把少正卯打入反礼制的另类,上纲上线,扣上反礼制的帽子,这是一个涉及定性的关键环节,是把少正卯推向亡关键一步。这一手法后来被历代统治者效法,演绎了难以数计的冤假错案!

?“此五恶不成罪名,供君子之笔诛则可,供大司寇之按律惩办,则无此律法也。如在今之世,是曰违法……嗟乎,少正卯当从何处呼冤哉!”——这是民国报人何海鸿对诛卯的见解,相信不少人也是如此想法。的确,这是一个张扬人治、否定法治的典型案例。用现在的话说,孔子不是以法律思维来考虑问题;作为政治家,他从政治、社会秩序的大局来考虑问题,孔子的这种思维奠定了中国几千年的治政理念。不可否认,人治有人治的优越,能及时、灵活处理社会关系;“徒法不足以自行”,法治也离不开人,离不开人治。但任何治政最基本的是法,否定法治必然带来“随意”与“专制”。

把上述记载作为案例来分析,孔子所列五恶中,除了第二恶隐隐约约、模模糊糊地涉及行为,其余说的均是思想言论。看来少正卯确实没有什么具体明显的犯罪行为,但是孔子知微见著、以小知大,警觉到其思想、言论对礼乐秩序的威胁,从这一点可以看出孔子作为政治家的敏锐。《法经》说:“王者之政莫急于盗贼”、“律始于《盗》、《贼》”,但孔子更其深刻地指出“人有恶者五而盗窃不与焉”,认识到反对礼制的思想、言论对统治阶级的破坏作用之巨,与盗、贼不能相提并论。因此,孔子断然对思想或言论定罪处刑,并且毫不避讳地说:“此七子者,皆异世同心,不可不诛也”——公开表明诛的就是“异世同心”的“心”——即思想,此案可以说是给思想和言论定罪的典型案例,一定意义上讲,开启了后世赦事诛意、原心定罪的刑罚思想,也是后来“偶语弃市”、“谤讪弃市”、“文字狱”等历代统治者不择手段控制人民思想的发端。

《论衡·讲瑞》中记载:“少正卯在鲁与孔子并。孔子之门,三盈三虚,唯颜渊不去。……门人去孔子,归少正卯……”说的是少正卯与孔子同时讲学,孔子的生源被少正卯抢走,因此,有人说孔子诛卯是因为私怨,这实在是小瞧圣人了。

社会发展到现在,思想自由(包括言论自由和出版自由)作为人权的基本组成部分,成为联合国《世界人权宣言》《公民权利和政治权利国际公约》以及各国宪法、法律保障的公民权利,但这种权利无疑是有边界的,任何威胁现政权、危害现存政治制度和社会秩序的思想言论无不受到各国刑罚的严厉制裁。1789年法国《人权宣言》第十一条声明:“自由传达思想和意见是人类最宝贵的权利之一;因此,各个公民都有言论、著述和出版的自由,但在法律所规定的情况下,应对滥用此项自由负担责任。”我国宪法同样规定了公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利;同时我国刑法规定了以语言作为行为方式的煽动类型犯罪、侵犯名誉信誉类型犯罪和传播类型犯罪等。

给言论治罪有其合理性和必要性,在网络发达的今天,言论的传播和影响超过任何时代,言论更应成为法律关注的对象。一方面要最大限度地保护每个人的言论自由权,另一方面,应设置一些权利行使的边界,从而避免不当行使权利对他人、对社会造成侵害。但关键的问题是要坚持罪刑法定、依法定罪,绝不能以言代法、任意构罪。

最后需要说明的是,孔子之诛少正卯,有也无也,众说纷纭,历来是史家疑案。其实此案之有无并不重要,重要的是这一案例客观上对于中国历代统治思想产生了巨大影响,其事属疑,其流毒却属实。可以说,孔子诛卯这一案例,倡导了中国几千年的人治超越法治、权力超越法律的治政观念,发源了后世言禁、书禁传统和赦事诛意、原心定罪的刑罚思想,开启了历代统治者贴标签、扣帽子构人入罪的打击手法,其流毒之深,中古案例无出其右者。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。